青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,是地球第三极,是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地,是中华民族特色文化的重要保护地。

01

珠峰科考所展示的科学家精神

第二次青藏科考队队长、中科院院士姚檀栋

2022年5月4日,部分科考队员在珠峰大本营合影

科考队员在浮空艇观测指挥帐篷内注视创造9000米纪录场景

科考队员徐柏青、邬光剑带队的极高海拔冰芯钻取队行进在6500米附近的东绒布冰川

科考队员徐柏青、邬光剑在海拔6500米获取极高海拔冰芯

科考队员徐柏青、邬光剑在海拔6500米获取极高海拔冰芯

左起:杨威、安宝晟、赵华标在海拔7028米的珠峰北坳营地

2022年5月4日,科考队员在世界之巅获取顶部冰芯,创造世界纪录

2022年5月4日,科考队员在珠峰8830米成功架设海拔最高的自动气象站,创造世界纪录

2022年4月至5月开展的珠峰科考任务已经圆满完成。整个珠峰科考期间,270多名科考队员没有一人因为高山反应而放下手头的科考任务,更没有一人因为高山反应而离开5200米的珠峰科考大本营。

5月4号第一次登顶,在8830米建起了地球最高的自动气象观测站-巅峰站!巅峰站建起来以后,是科考队员们最激动的时刻!好多队员眼睛流出激动的泪花!但是接着发生的事马上把大家激动的心情带到谷底:数据自动传输出问题了!这成了科考队挑战性最大的问题!科考队员们没有后退,在5200米大本营连续长夜讨论,进行了一次又一次的问题聚焦,开展一次又一次的技术分析,形成了一个又一个的解决预案。在充分准备的基础上,5月15号科考队员们又一次登顶,当最后一个解决预案完成以后,巅峰站所有采集的数据终于从地球之巅自动传输到了大本营!

不管是高空水汽传输、温室气体还是大气氧化性以及人体适应观测,是地球科学前沿问题和高新技术创新相结合的科考观测,都是40岁左右的青年科学家撑起大梁。他们或者坚持每天晚上9点开始观测到第二天12点结束观测、或者进行从拉萨到珠峰的大空间观测、或者进行不同海拔的大气氧化和人体适应观测,都体现出拼命三郎的劲头。

冰雪观测和采样的科考队员更具挑战。要从珠峰大本营攀登到珠峰顶部,进行系统冰雪样品采集,才能在实验室进行精准分析和揭示环境变化特征。他们每一天都在体力极限状态下采集冰雪样品,而且一干就是一个月,是270名科考队员中5200米以上极高海拔驻留时间最长的。回到拉萨时,由于长时间的高海拔紫外辐射,大家的脸部全部烧焦。科考队员们自嘲:别看我们,不想让你们感觉不适!

回顾珠峰科考,再回顾到更早的科考活动,可以看到的是几代科学家在恶劣的自然环境下,毅然决然坚持扎根科考一线,实现科学研究突破,服务国家战略、服务人民需求的情怀。通过在青藏高原的科学考察研究和科考成果,科考队员们体现了科学家们科技报国、忘我工作、任劳任怨、一心为民的爱国奋斗精神,体现了勇攀高峰和追求卓越的求真创新精神,体现了团结协作、协力探索、融合创新的集体奉献精神。

珠峰科考,科学家们展示了最稀缺的是氧气、最不缺的是精神的豪迈气概。青藏科考精神将感召更多有志之士为青藏科学事业坚守与奋斗、创新与发展,进一步突破青藏高原研究新的前沿,更好服务青藏高原生态文明高地建设和全球生态环境保护。

2022年7月12日“巅峰使命-2022”珠峰联合科考学术交流会议在京举行

2022年7月12日“巅峰使命-2022”珠峰联合科考学术交流会议在京举行。从学术交流会议传递出重要信息:“巅峰使命”珠峰科考实现了从登山科考到科考登山的模式的转变,实现了从“我要征服你”到“我要了解你”的思路的转变。

海拔9050米!浮空艇升空创造原位大气观测海拔世界纪录!

浮空艇综合观测团队

02

希望解开珠峰地区“臭氧与人体健康科学关系之谜”

朱彤,中科院院士、“巅峰使命”珠峰科考珠峰大气与人体健康科考分队队长, 1983年北京大学技术物理系毕业,1991年获得德国伍珀塔尔大学物理化学博士,1999年由加拿大回国任北京大学教授, 2012年担任北京大学环境科学与工程学院院长,2021年当选为中科院地学部院士。主要研究领域为大气化学与环境健康,多次参与珠峰地区与北极大气环境科学考察,致力于与人体健康息息相关的环境与医学交叉学科。

珠峰地区是一个很特别的地方,它有一座8848.86米的高峰,这是我第五次到珠峰,第一次是2001年,当时做的是“珠峰环境监测”,关注环境是否受到有机农药等的污染。

那么20年过去了,珠峰地区大气的臭氧含量有没有变化,与人体健康有什么关系?在珠峰,巨大冰雪体带来了冰川风,风里面又带来了浓度比较高、很活泼的臭氧,这对在不同海拔高度从事各种科考与登山活动的人来说,有没有危害,危害有多大?这是致力于环境科学与医学的交叉学科我们很想解开的一个谜。

于是我们做了两件事:

一是在海拔5200米的珠峰大本营,用我国自主研发的臭氧探空仪,成功进行十次升空观测,探空气球最高升空到39.1公里的高度,获取了珠峰上空大气里非常珍贵的化学成分的数据,这对我们了解整个青藏高原珠峰地区大气的演变规律非常重要。此外,在5800米到6000米的海拔高度,我们的队员做了大量观测实验,获取了冰雪表面氮氧化物通量等宝贵数据,这对我们揭示青藏高原大气氧化性的规律非常重要。

二是我们招募了科考人员和登山人员作为观测受试者,测量大家的身体健康指标数据,我自己也是受试者,佩戴上传感器、测量血压血氧,提高血样、尿样、唾液等标本。目的是获得在不同海拔高度活动的科考队员们的身体健康数据,这有助于我们了解人类在这种极高海拔下适应一定时间后身体会发生什么样的变化,探寻高原反应对人体产生的影响,特别是高海拔缺氧与高臭氧暴露对人体的健康效应。未来我们会努力寻找一些预防高反和高臭氧暴露的干预和保护措施。针对高原反应和高原病以前国内外科学家们开展过很多研究,但从来没有人做过像珠峰科考这么多人在不同海拔集中开展科考活动的集中研究,这是我们第一次通过这么大规模努力的尝试。回到北京以后,我们将对这些样本数据进行生物化学方面的分析,希望能得到有关人体健康科学方面的答案。

“巅峰使命”珠峰科考是中国科考的一个里程碑。一个它真正体现出来的巅峰,在地球最高海拔上面开展的科考。第二是采用了非常多的先进手段开展研究,如直升机第一次在珠峰科考使用。第三是我们追踪的很多科学问题,都是国际上非常前沿的问题,它体现的是一种科学问题上的巅峰。我相信通过这次“巅峰使命”珠峰科考,我们能够获得真正巅峰的成果。

我自己这次上到海拔5800米的营地,第二天走到了6000多米,搭乘直升机回到大本营。这是我个人最高的记录,所以我感觉到很荣幸参与了这个大的行动,能够使我能打破自己的记录,站在自己海拔的最高点。

总台记者陈琴搭乘直升机在珠峰东绒布冰川上空拍摄到朱彤院士和队友

2022年5月6日,朱彤院士在海拔6000多米等待直升机

珠峰大气垂直探空实验完成

珠峰大气垂直探空实验成功展开十次实验

2022年5月在珠峰大本营,担任科普直播嘉宾

2022年5月25日做客央视新闻特别节目《相对论》

03

填补珠峰地区碳收支大气反演的数据空白

我主要谈两点体会:

感受最深的就是“一手”资料的宝贵和野外科考工作的不易。这次的科考工作组在8个不同的海拔梯度架设了自动气象观测站,其中包括8830米处的世界上海拔最高的自动气象站;此外还开展了大气、水、生态、地表过程等等多方面的数据采集和观测工作。

我们的科考队员要在缺氧、低温的恶劣环境下,克服高原反应带来的身体的不适,每天早上8点就开始进行科学考察,工作任务重且繁琐,十分辛苦。特别是在大本营看到冰天雪地里跋涉的红色攀登者的背影,目睹珠峰队员艰辛的登顶过程时,很多同事都流泪了。第一次亲历这样的科考工作,才切实感受到获取青藏高原“一手”观测资料的不易,也才真正体会老一辈科考工作者那种“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的老西藏精神。我想这“五个特别”也是青藏科考精神之根本,正在我们这一代的中青年科学家身上传承并发扬光大。

第二点比较深的体会在于此次珠峰科考是一次新一代科学技术和设备支撑的最先进的综合性考察。第一次青藏科考时,老一辈科学家用的是罗盘、笔记本,连照相机都很少,考察结果更多是描述的、定性的。我们这次考察采用了最先进的监测设备,比如新一代的雷达技术,直升机、无人机、浮空艇等搭载了高精度的仪器设备,获取了很多填补空白的珍贵数据资料。

我是2007年留学回国的,当时就设想开展多维度的、高分辨率的大气CO2、CH4等温室气体浓度的监测工作,填补碳收支大气反演在这方面的数据空白。时隔数年,我很高兴,这一想法在我们本次珠峰科考中得以实现。2022年5月3日,我们利用直升机航测、地基遥感、地面原位观测等方式,首次获得了从拉萨到珠峰地区大气温室气体浓度的水平梯度分布、珠峰地区从近地面到7km高空的温室气体浓度的垂直分布、以及地面到大气层顶的温室气体总量等重要科学数据,这为我们后续工作的深入开展奠定了坚实的基础。

总之,我们这次先进的珠峰科考工作与我们国家综合实力的提升和科学技术的进步密不可分,是我国“科技强国”战略的成果和实例。我想,对于第二次青藏高原综合科学考察而言,“青藏精神”和“高科技手段”这二者是缺一不可的。

科考队队长姚檀栋院士和分队长朱彤院士、朴世龙院士在指挥部讨论取得的科考成果

04

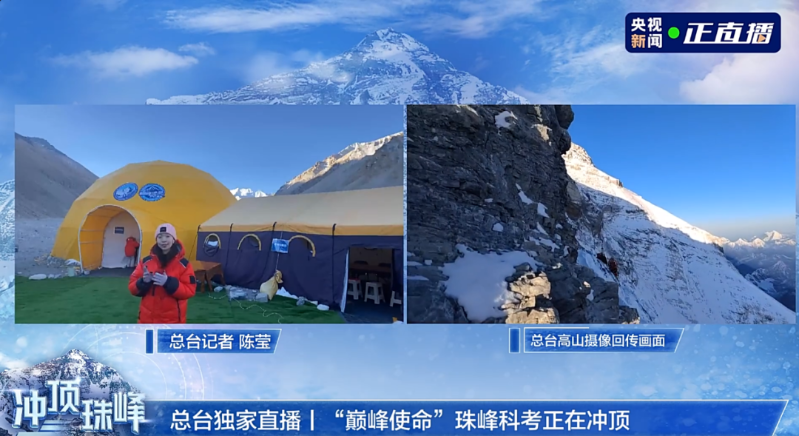

“巅峰使命”珠峰科考 | 总台助力科考 创多项直播新纪录

总台“巅峰使命”珠峰科考前方报道团队负责人,西藏总站副召集人陈琴

2022年8月5日,总台西藏总站与CGTN联合打造的全球首部4K珠峰科考纪录片《巅峰使命:第二次青藏科考2022珠峰科考纪实》在CGTN纪录频道播出,获得海内外广泛关注。10天累计获得全球阅读量1419.1万次,视频观看量139.4万次,福克斯电视台等440家媒体发布报道,国外网友盛赞这是“看过最好的4K纪录之一,有极高的观赏价值。”

如果说上个世纪70年代到80年代持续20年之久的第一次青藏科考是“填满一纸空白”,那么起于2017年8月的第二次青藏科考则是“站上国际第三极研究的第一方阵”,而在青藏高原,从自然科学到人文地理的综合观察,这是我们中央广播电视总台CMG独家观察的使命之一吧!

为助力第二次青藏科考的标志性科考——“巅峰使命”珠峰科考,报道好这一重大国家任务,中央广播电视总台积极助力,全程跟踪、全媒体多语种全球发布。截止2022年6月5日,节目总触达超过5.55亿次,微博话题阅读量5.16亿次。5月4日科考登顶当天,总台在海拔5200米珠峰大本营、6500米前进营地、8300米以上直到峰顶,将高山摄像的实时画面引入直播,搭建起不同海拔梯度的直播技术系统。直播在全网各平台央视新闻官方账号观看量达6400万次,CGTN全球阅读量和访问量超过2500万次。既创下了多项直播新纪录,也很好地助力了科考本身,一起来盘点一下。

(一)5G+8K长焦镜头记录冲顶过程

首次将8K摄影机长焦镜头运用到新闻直播中,超远距离持续锁定珠峰北坡,制作一路单独直播流,不仅丰富了直播画面,更协助科考及时给珠峰大本营提供科考登顶队员最新进展。

8K摄影机长焦镜头拍摄画面

(二)8300米+ 登顶过程持续5G直播

科考登顶队员用2台5G手机和移动网络,实时传回珠峰攀登过程及峰顶科考画面全过程。分别在珠峰北坡攀登几大难点,如第二台阶、“鬼门关”横切路线、最初计划搭建气象站的8800米和最终选择8830米的多个关键点,实现连续5G信号直播,极大丰富了登顶珠峰的视觉呈现。这种海拔8300米以上实时行进式直播在总台新媒体传播上是首次。

科考登顶队副队长扎平挥手,引发现场科学家热泪盈眶

实时展现珠峰著名的横切路段直播信号

总台高山摄像组在全世界海拔最高的自动气象站

(三)7200米!总台无人机航拍飞上新高度

总台高海拔报道组克服缺氧、低温等困难,驻扎在海拔6500米前进营地长达一周。5月2日,贵州总站唐巍、西藏总站扎旺、强久在央视新闻新媒体进行了登顶团队攀登北坳冰壁等科考任务的直播,先在海拔6500米的位置使用无人机进行航拍直播,航拍高度达到7000米,随后又在海拔6800米飞出了海拔7200米的无人机画面,用于直播报道。创造了总台无人机航拍的最高海拔纪录。

登顶任务完成后,高海拔报道组又主动请缨再上6500米,记录冰芯钻取的珍贵画面。

总台记者唐巍、扎旺、强久在极高海拔6500米直播

在6500米搭建卫星直播系统,难度极大。西藏总站导播扎旺和技术强久冒着大雪传送片子,找星。科考登顶队员帮忙送来发电机,雪中送炭。

在珠峰科考现场坚持报道最久(33天)的摄像强久

(四)央视直播的转播系统画面成为科考指挥系统实时远程指导的重要依据,强有力地支撑了科考队创造世界纪录。

珠峰大本营指挥部将央视新闻直播信号投放到现场电视屏幕上,实时观测并指导科考登顶队进程及工作情况。

第二次青藏科考队队长、中科院院士姚檀栋和西藏自治区体育局局长尼玛次仁等正在指挥冲顶

西藏自治区体育局局长尼玛次仁与总台记者陈琴在大本营实时解说

5月4日登顶直播当天在珠峰大本营,与西藏自治区体育局局长尼玛次仁一起现场解说

(五)自主架设VR摄像机360度全景看珠峰

总台在大本营等地首次自主架设VR全景摄像机进行直播,广大网友360度看珠峰的日出日落。使用5G+4K网络推流一体机在珠峰大本营标志性地点架设多路景观信号,带网友不同角度24小时看珠峰壮丽美景。

总台新闻媒体中心工作人员拍摄珠峰

到6月5日,总台“巅峰使命”珠峰科考仅在新浪微博央视新闻专辑中阅读量为5.16亿次,#巅峰使命珠峰科考活动全面启动##13名科考登山队员全部登顶#等21个话题中有11个上热搜,相关报道被全网转发,珠峰科考直播节目和相关深度报道等成为公众分享科普活动的绝佳载体。

南极、北极、第三极,离天空最近的青藏高原,北纬25度到40度之间,还有多少秘密需要解答,需要求惑!

冰芯,是研究全球气候环境变化的密码。位于西藏和新疆交界、西昆仑山之巅的古里雅冰川,是全球中低纬度冰川的代表,科学家们在这里钻取过山地冰川最深的冰芯308.16米,希望找到青藏高原最古老最完整的冰川信息。在2015年9月古里雅冰川五国联合科考时,在6200米的科考营地,我曾经跟中科院姚檀栋院士和美国国家科学院汤姆森院士(中科院外籍院士)说:我们来到这里,是因为有一个共同的梦想,那就是冰川之梦!

2015年9月古里雅冰川科考直播完成,6200米,创造当时央视冰川直播海拔最高纪录。

2017年西藏第一大湖色林错科考,第二次青藏科考启动

2022年5月总台西藏总站直播团队在5300米直播,徒步10公里背负设备重达300斤!

2022年5月,零下25度,姚檀栋院士和徐柏青研究员等在位于拉萨的青藏高原冰芯库工作。

陈琴拍摄于珠峰观景台,2022年5月17日