只有天气开始转冷,连续五日的滑动均温都在22摄氏度以下,10摄氏度以上时,才进入气候意义上的真·秋天。

以地处温带季风性气候区,四季鲜明的北京为例,气候入秋往往是9月中旬,某个靠近秋分的日子,此时已经是立秋节气的一个多月以后。

1.历法的秋季、习惯的秋季与气候数据上的秋季并不相同,本文主要讨论气候数据上的秋。在实际生活里,人们更习惯将9-11月称作秋。某日(n)滑动均温是该日前后连续五日(n-2至n+2)温度之和除以五的数值。图为北京秋色,图源:VCG

但海拔高度改变了游戏规则,在世界之巅的西藏,秋天的踪迹却显得扑朔迷离。

2.拉萨的秋天,图源:VCG

01 西藏何处觅秋色?

西藏地势高亢,地貌复杂,自西北向东南,海拔逐渐降低。从辽阔的高原到高耸的山脉,从宽广的盆地到深邃的峡谷,有85.1%的面积在海拔4000米以上,最高海拔自然是8844.43米的珠穆朗玛峰。

3.西藏地形和主要地理区域示意图,制图:巩向杰,陈睿婷

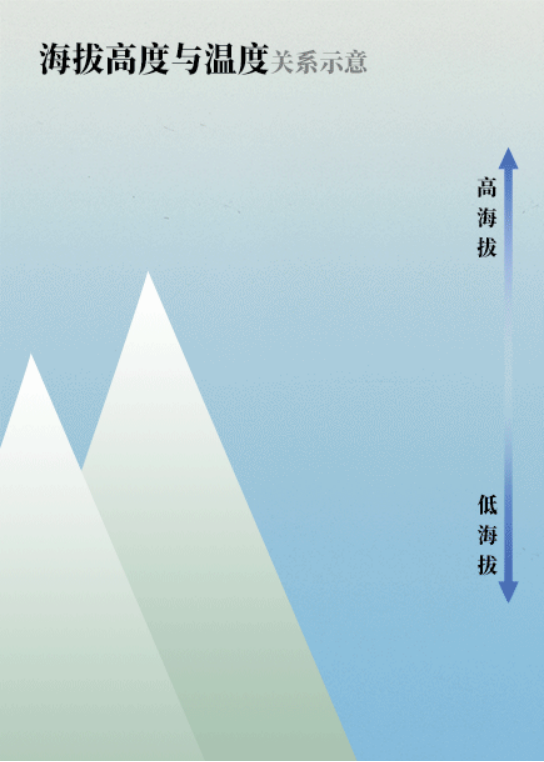

随着海拔升高,空气愈发稀薄,覆盖在地表的“被子”变薄,只能拦截更少的地表散失热量,这使得地面的热量散失效率大幅提高,且稀薄的空气也使被吸收热量的总量降低,地表和近地表大气一起变得寒冷。

4.制图:海拔升高温度下降原理示意图,空气稀薄、阻止热量散失能力下降、空气吸热上限下降,是造成高原地区寒冷的原因。制图:巩向杰、陈睿婷。

纵然西藏是中国太阳辐射最强的地方之一,但这里却成为中国同一纬度最冷的地方,而高原频繁的大风天也让热量难以蓄积。

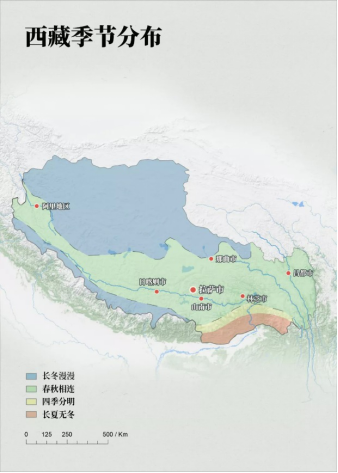

这种终年寒冷的体验,使人们在气候概念上,重新定义了西藏的四季,让西藏有了无夏之地的称谓。

5.西藏季节分布示意图,改自文献【1】。制图:巩向杰,陈睿婷

海拔控制了温度,温度控制了季节。在几乎没有夏天的西藏,该去哪里寻找秋色、怎样的景观才算得上秋色、西藏秋色在以后会变成什么样,便成了几个有趣的小问题。

02 长冬之境,秋色非秋

藏北高原又称羌塘高原,位于西藏的西北方向,由百里无人烟的阿里地区和那曲市西北部构成。周围高山耸立,东北为唐古拉山所限,北部地势较平缓,南部多有低山,湖泊广布,有咸有淡,平均海拔在4700米左右,是青藏高原的核心区域。

6.藏北高原的山地、湖泊和草原景观,图中草地正处在生长季和非生长季过渡的阶段,有黄有绿,图源:VCG

高企的海拔令此地气候寒冷,全年均温-3~0摄氏度,即使是最热的7月,白昼最高温有时可达20摄氏度,但温差很大,日均温常维持在5-10摄氏度【5】,以连续均温计,全年大多数时间属于气候学意义的冬季。

若抛开四季的概念,藏北高原的一年可以大致分为冷季和暖季。冷季寒冷干旱,万物凋零,暖季温和湿润,生机勃发。

因为寒冷,多数植物无法生存,所以这里没有大片森林,没有密集灌木,除了更高处裸露的岩石和冰雪,只有一望无际的高寒草地甚至苔原,铺满山坡,湖岸和高原面。在低纬地区,显露出高纬极圈的风情,青藏高原“第三极”的称谓,与此不无关系。

7.藏北高原的草原返青景观,图源:VCG

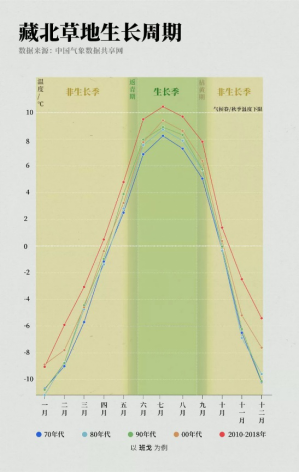

与冷季与暖季相呼应,藏北的草原也分为两个生命阶段, 分别是五至九月初的生长季(对应暖季),和九月底至次年四月的非生长季(对应冷季)【6-7】。

8.上世纪70年代以来,藏北高原东南部那曲市班戈地区的草地生长周期与月平均温度的关系,数据来源见图,图中还可看出近半个世纪以来藏北高原的快速升温。“气候春/秋季温度下限”是指连续五日滑动均温门槛。生长阶段引自文献【6】,制图:陈睿婷,巩向杰

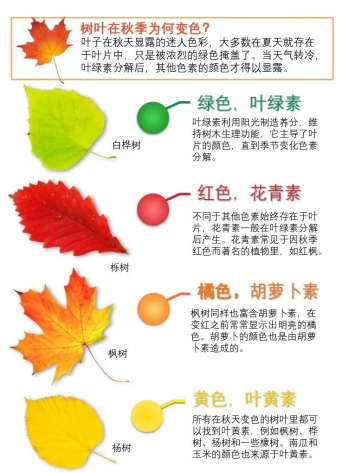

每当温和多雨雪的暖季过去,天气逐渐变得寒冷,叶绿素受冷分解,绿色褪去,花青素、叶黄素和胡萝卜素的颜色开始体现。虽不是气候上的秋天,但却有着视觉上的秋色。

9.秋季叶片变色原因的简单解释,图片译自: /sciencebob,有修改

在高原转冷的季节,一望无际的金黄,从柔美的远山脚下,蔓延到近处蓝宝石一般的湖泊岸边,在蓝天的映衬下,不是金秋,胜似金秋。

10.藏北地区处于枯黄状态的草原一景,图源:VCG。

结束了生长季的草地,正是生物量最大的时节。草叶虽渐渐枯黄【8】,动物们食物充足,恣意奔跑。

11.藏羚羊在枯黄的草原活动觅食,图源:VCG。

虽然这里罕有人烟,但牧民们会赶着畜群四处游走,在乍现枯黄的时节里,肥美了无数牛羊。

12.已显枯黄的草原上,牛羊遍地,图源:VCG

牧歌飘扬,牧人驰骋在这辽阔天地间,对这似秋非秋的景致,自是爱得深沉。

03 无夏之境,春秋守望

走下藏北高原,越过冈底斯山和念青唐古拉山,海拔下降带动了温度的上升。尽管仍几乎没有气象学意义上的夏季,但春秋的变化已经显现,从这里开始,西藏才有了真正的秋色。

13.冈底斯山脉南侧拍摄的冈仁波齐峰,近景是枯黄的草地,图源:VCG。

喜马拉雅山与冈底斯山的冰川融水,在两条山脉之间的低洼地逐渐汇集,沿着规模巨大的逆冲断层向东流淌;念青唐古拉山的雪水在群山里蜿蜒,冲刷出无数山谷,形成大小河川;它们共同孕育出青藏高原南部最雄伟的大江,雅鲁藏布江。

14.处于低温、干旱季节的雅鲁藏布江中游河谷,图源:VCG

自西向东,雅鲁藏布河谷和支流河谷的海拔逐渐下降,相对充沛的水资源和适宜的温度,促使藏区人民在这里发展出繁荣的河谷农业。青稞,小麦,豌豆,油菜等喜凉农作物此起彼伏,为这里的秋色增添了别样的色彩。

15.雅鲁藏布江中游,河谷两侧满是农田,图源:VCG。

它们是季节变换的参与者和见证者,也是海拔高度和温度最灵敏的指示器。无论春播还是秋收,都体现出层次感极强的立体化特征。

16.阿里地区普兰县的秋季农田景观,位于雅鲁藏布江上游,图源:VCG

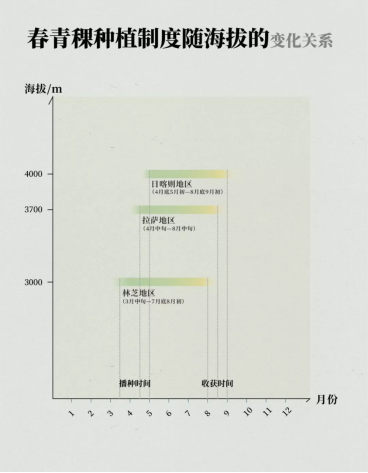

青稞是藏族人们的主要粮食作物,从海拔600米到海拔4750米都可以生长,春青稞的成熟期是4-6个月【9】,而其播种时间和收割时间自东向西、自低向高逐渐推延。

17.青稞在西藏不同海拔区域的播种和收获时间随海拔升高而推延,资料源自私人通讯(张宪洲,钟志明),制图:陈睿婷,巩向杰。

在拉萨地区,春青稞的播种时间大约是4月中旬,这大约也是拉萨春天即将开始的时节。收割时间约为8月中旬,比海拔3000米的林芝地区晚半个多月,比海拔4000米的日喀则地区早半个多月,尽管冬季会持续到5月前后,但拉萨的冬天并不比华北地区更加寒冷,平均低温仅有零下三四度,最低温零下十几度【5】,冬小麦也能够在这里正常生长。

18.日喀则地区,雅鲁藏布江畔度过冬春开始成熟的麦田,图源:VCG

10月播种,经过一个冬春的缓慢生长,在来年6月的晚春陆续开花灌浆。等到了7-8月转入秋天的时候【15】,满眼金色的麦穗就会跃然进入你的眼睛。

19.西藏山南地区羊卓雍措周边的金色麦浪,图源:VCG。

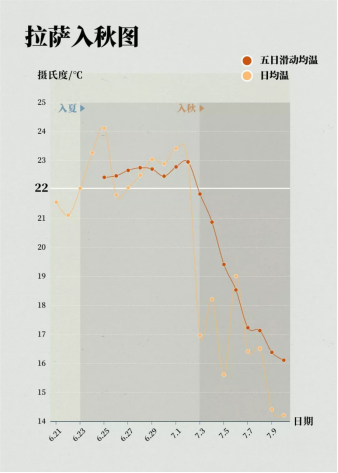

是的,拉萨通常没有气候意义的夏。1949年后有气象记录以来的唯一一次,是从2019年6月25日开始,连续五天滑动均温突破了22度,于是以首个日均温突破22度的日子,即6月23日作为气候入夏日。拉萨就这样迎来首个气候夏天,但持续到7月3日即告入秋。

20.2019年,拉萨首次迎来了短暂的气候夏天,持续仅十日;某日(n日)的滑动均温是该日前后五天(从n-2日至n+2日)的温度之和再除以五得到的温度值。按照《气候季节划分》规定,当滑动平均气温序列连续5天大于22℃即告入夏,并以第一个普通日均温超过22度的日期作为气候入夏日,故为6月23日。数据来源拉萨气象站(编号55591),制图:陈睿婷,巩向杰

一道在东部常属于春末夏初的景致,在拉萨却常常属于气候上的秋季。油菜花,满山遍野的油菜花,铺满谷地的油菜花。

21.拉萨河谷某地的油菜花盛景,图源:VCG

这种金黄色的小花,总是能够撩拨人们的心弦。就像所有其他金黄色的田野一样,意味着一年将有一个好收成。

这些,是人们舌尖可以感知的秋色。可是在西藏,你绝对不会错过的秋色,却挂在遥远天边。

04 长夏之地,秋色在云端

经过念青唐古拉山的助力后,雅鲁藏布江变得更加波澜壮阔,最终在南迦巴瓦山脚下画出一个大弯,经喜马拉雅山南麓的藏南地区流往印度。

于是,高耸入云的喜马拉雅东构造结被河水切开,塑造出世界上规模最大的高山峡谷,雅鲁藏布大峡谷。起点从林芝市米林县大渡卡村算起,至墨脱县巴昔卡村为止,全长504.6千米。

22.墨脱县城西侧约5公里处的果果塘大转弯,雅江自左向右流淌,山间的植被和缥缈云雾彰显出一派亚热带景观,图源:第二次青藏科考队

印度洋暖湿气流沿地势袭来,来自大海的热量和水汽,源源不断进入藏南和藏东南的高山深谷,使这里的降水量和温度都十分可观。喜马拉雅山南麓的藏南地区,有大量区域处在热带气候的控制之下,全年没有气候意义的冬季。

23.云雾墨脱景观,墨脱只有很短暂的冬季。图源:VCG

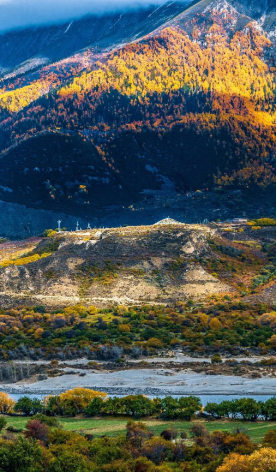

不知是高山引起降水,汇聚河流侵蚀深谷,还是深谷引来暖湿气流,促成高山降水,总之,天地间的复杂作用,让西藏东南地区,出现了一山见四季的特殊景观【5】。

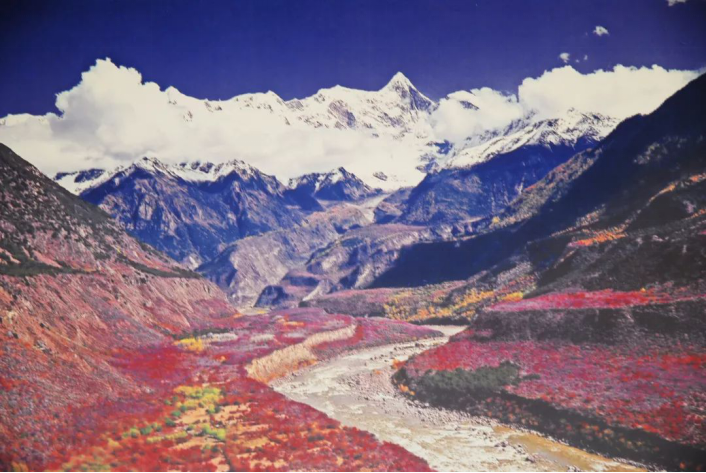

24.林芝地区视角遥望南峰时,可见远处大片高山红叶林,图源:第二次青藏科考队

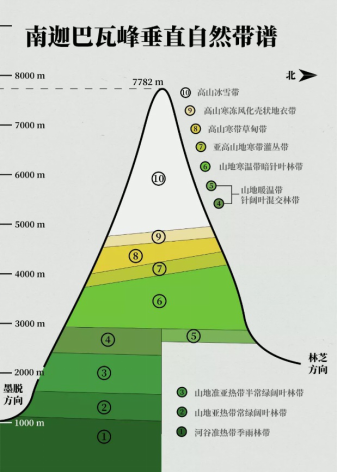

以喜马拉雅山东段最高峰,7782米高的南迦巴瓦峰为例,南翼的雅江峡谷海拔600多米,相对落差达到6000米;北翼林芝地区河谷海拔3000米,相对落差达到3000米。山高谷深,极为壮观,来自印度洋的优越水热条件,在南迦巴瓦峰周边造就出相当完整的垂直自然带谱【11】。

25.喜马拉雅山东段,南迦巴瓦峰的垂直植物带谱,改自文献【12】,制图:巩向杰、陈睿婷

南峰东南侧的墨脱方向,被亚热带-热带气候笼罩,山坡上生长着四季常青的森林,常绿阔叶林和常绿针叶林占据统治地位。只有林间偶尔出现的少量落叶树木,才会在10-11月间略微变色,聊表对秋的些许敬意。

26.南迦巴瓦峰东南侧,山腰可见少量泛黄的落叶树木,图源:VCG

南峰雪线附近的高山灌木和草甸。无论常绿林如何岿然不变,至少云端的草木,还是会向凛冽寒风低头,用星星点点的褐黄,宣示高山之巅的秋色。

27.2018年10月南迦巴瓦峰北坡航拍,靠近雪线的草甸及灌木开始呈现秋色,图源:VCG

南峰北侧是藏东南的林芝地区,一个有着西藏最美秋色的地方。在海拔3500-4000米,针阔混交林和暗色针叶林中,分布有大片落叶松、糙皮桦、白桦、四蕊槭等落叶乔木【13-18】,会在秋季露出红黄各异的季相。

28.季相是植物在不同季节表现出来的外貌。图为林芝地区的南迦巴瓦峰北侧山谷里的黄叶林,可见半山腰大面积的显示出秋季的季相,图源:VCG

雪山的掩映下,大片红的黄的树林隐藏在半山腰,将秋色显露的淋漓尽致,为这高原的人间,凭添一抹亮色。

05 守护人间秋色

从冰冷的藏北高原,到暖湿的东南谷地,从上游的涓涓细流,到下游的雷霆万钧,从田间地头的丰收喜悦,到高山之巅的云端秋色,西藏的秋色从来不等于秋季,任性,洒脱,立体,有型的秋色,永恒绽放在雪域高原的每一处角落,点缀着这里的煌煌人间。

29.藏羚羊在处于枯黄季的草地活动,图源:VCG

30.藏东南林芝地区尼洋河的立体秋色,图源:VCG

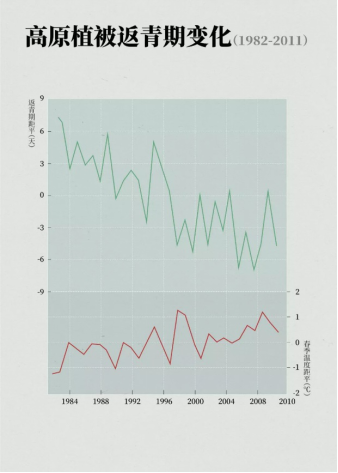

随着全球变暖加剧,青藏高原成为中国升温最快的地理区域。近五十年来,西藏的平均升温速率是全球同期的两倍,本世纪已达到每十年上升0.3~0.4摄氏度【22】。西藏正在逐渐变暖变湿,已经成为当代十分显著的环境变化,全球变暖为西藏秋色带来新的变数。

在藏北高原,草地的返青季提前,枯黄季延后,每年的生长季随之延长,秋色来到的时间推延,但草地植被的生产力渐渐提高。

31.随着全球变暖的加剧,西藏高原植被的返青季显著提前,春季温度也有明显提高。改自文献【26】。制图:陈睿婷,巩向杰

在藏南谷地,气候变暖使一些传统农业种植区的范围发生变化,总体呈现变大、变高的趋势,如上世纪70年代以来,青稞的种植上限升高【22】。变暖还使产量提升、复种指数提升、种植品种增多,总体而言,全球变暖在一定程度上,客观提升了西藏农牧民的生活水平,为秋天的收获又增添了几分喜悦。

32.因丰收而满脸喜悦的藏族农妇,图源:VCG。

在自然变迁之外,洒脱的高原秋色也需要人们守护。在藏北高原,成立于2001年的羌塘国家级自然保护区,已经默默守护草原19年。但它不是“一个人在战斗”,西藏拥有中国总面积最大的自然保护区群,它们默默守护着这里的一草一木。

在未来,本着“绿水青山就是金山银山”的信念,西藏将把生态环境保护推动到更高水平,继续守护高原的宝贵秋色。

33.藏北高原的牧民与自然和谐相处,来源:VCG

2004年,西藏启动退牧还草工程,至今已坚持了15年。根据验收结果,截至2013年时,工程区内植被覆盖度从49.66%提高到57.97%【23】,尽管有西藏变暖、草原扩张的大背景,但退牧围栏区内的各项植被指标,都显著大于围栏区外【24-25】,围栏封育3年即可使草地覆盖度提高16.9%。围栏内的植被覆盖度提高了9.9%至22.5%【25】,退牧还草取得了良好的成效,使藏北草原的秋色景观更显厚重。

34.藏北草原的退牧还草围栏一景,左侧为退牧保护区域,草地的植被覆盖度、植株大小和植物种类都优于未做退牧保护的右侧。供图:第二次青藏科考队。

天然林保护工程也在西藏取得丰硕成果,2000-2010年间的第一期天保工程,使昌都市三个工程区的森林覆盖率从38.65%提高至39.35%;2010年至今的第二期工程,使森林覆盖率又增加到39.75%【20-21】。19年来,中国人不仅守护了一方森林,也守护了那些云端上的秋色。

35.澜沧江上游,西藏昌都地区的秋季山景,图源:VCG。

所以,西藏秋色何处寻?西藏的秋色不等于秋季,它可以出现在一年中的每个时段;它可能出现在长冬之地,只要水热适宜;也可以出现在长夏之境,只要山峰够高;

36.天保工程实施后,藏东南森林的初秋景观,图源:第二次青藏科考队。

更会出现在熙攘人间,只要你有勤劳的双手去洒下种子,有坚定的信念去守护草原,有无限的坚韧去呵护森林;然后,还要有一双发现秋色的眼睛,静待时节变迁,秋色,就一定会如约到来。

37.随着生态保育力度加大,拉萨河南侧的荒山也开始布满植被,图源:第二次青藏科考队。

38.林芝市米林县直白村,掩映在一山秋色中的房屋,图源:图虫创意。

- 全文完 -

感谢阅读

创作团队

策划 | 姚檀栋、安宝晟、戴玉凤、王伟财、周蕾蕾、姚汝桢,云舞空城

撰文 | 张宪洲、云舞空城

审核 | 姚檀栋、安宝晟、张宪洲、刘勇勤

图编 | 谢禹涵

参考文献:

【1】林之光. 中国气候[M]. 气象出版社, 1987

【2】林之光. 关注气候:中国气候及其文化影响[M].中国国际广播出版社, 2013.

【3】王晓军, 程绍敏. 西藏主要气候特征分析[J].高原山地气象研究, 2009(4).

【4】孙航, 杨丹, 陈建伟. 雅鲁藏布大峡谷, 从热带到寒极[J]. 森林与人类,2012(12).

【5】赵济. 新编中国自然地理[M]. 高等教育出版社, 2015.

【6】除多, 德吉央宗, 普布次仁, et al. 西藏藏北高原典型植被生长对气候要素变化的响应[J]. 应用气象学报, 2007, 18(6):832-839.

【7】宋春桥, 游松财, 柯灵红, et al. 藏北高原植被物候时空动态变化的遥感监测研究[J]. 植物生态学报, 2011(8):853-863.

【8】田发益, 金艳梅, 张晓庆, et al. 林周河谷高寒草甸和灌丛草场可饲用天然牧草时空变化特征[J]. 中国草食动物科学, 2019, 39(01):39-44+52.

【9】农业部小宗粮豆专家指导组, 全国农业技术推广服务中心. 2017年青稞生产技术指导意见[J]. 农村科学实验, 2017(4).

【10】胡颂杰. 西藏农业概论[M]. 四川科学技术出版社, 1995.

【11】彭补拙. 关于西藏南迦巴瓦峰地区垂直自然带的若干问题[J]. 地理学报, 1986, 53(1):51-58.

【12】 徐慧, 彭补拙. 南迦巴瓦峰与托木尔峰山地垂直自然带的比较[J]. 山地学报, 2002, 20(4):432-437.

【13】李倩中, 刘晓宏, 苏家乐. 我国槭树科植物研究进展[J]. 江苏农业科学, 2008(6):184-186.

【14】李渤生. 东喜马拉雅南翼山地的半常绿阔叶林[J]. 植物学报, 1985(3):112-114.

【15】次仁多吉, 旦增措拇. 2009年拉萨市冬小麦全生育期农业气象条件及年景评价[J]. 西藏科技, 2010(6):54-56.

【16】罗大庆, 郑维列, 王景生, et al. 西藏米拉山白桦种群生物量和生长量研究[J]. 应用生态学报, 2004(8).

【17】陶德玲. 西藏落叶松生长特征研究[J]. 西藏科技, 2010(10):35-37.

【18】陈风杰. 松柏类植物景观调查研究[D]. 浙江农林大学.

【19】张丽玮. 冀北山地主要景观生态林结构与景观质量评价研究[D]. 河北农业大学, 2013.

【20】布阿牛. 西藏天保十年成就显著[J]. 林业经济, 2011(10):42-43.

【21】薛辉. 西藏实施天保工程(二期)的实践与探索[J]. 绿色科技, 2016(21):68-69,共2页.

【22】姚檀栋等. 西藏高原环境变化科学评估[R]. 中科院青藏高原所, 2014.

【23】农业部:中国西部地区实施退牧还草工程成效显著( )

【24】孙银良, 周才平, 石培礼, et al. 西藏高寒草地净初级生产力变化及其对退牧还草工程的响应[J]. 中国草地学报, 2014, 36(4):5-12.

【25】王小丹, 程根伟, 赵涛, et al. 西藏生态安全屏障保护与建设成效评估[J]. 中国科学院院刊, 2017(01):35-40.

【26】Shen M, Zhang G, Cong N, et al. Increasing altitudinal gradient of spring vegetation phenology during the last decade on the Qinghai–Tibetan Plateau[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2014: 71-80.